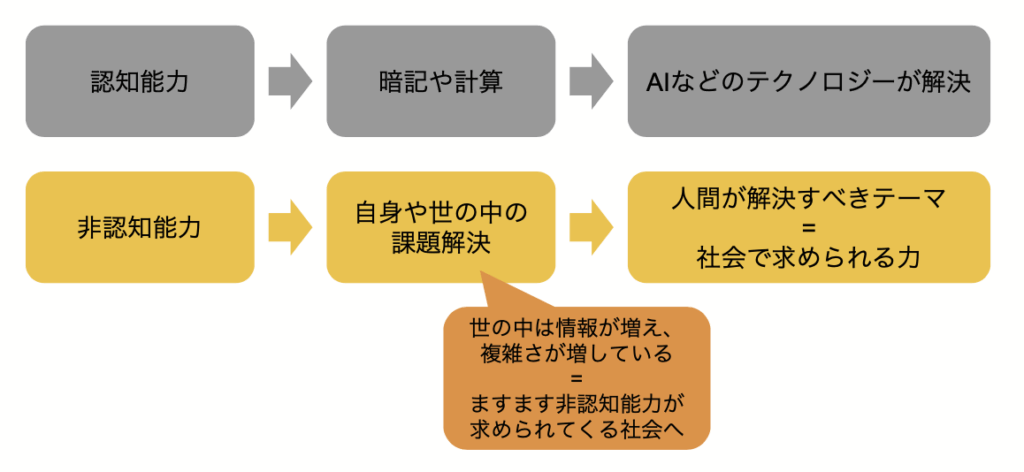

非認知能力は「対自己スキル」「対人スキル」「対課題スキル」からなる学力以外の全ての能力を指します。この能力が無ければ、残念ながら今後の社会を生き抜くことが難しくなってしまいます。AIなどのテクノロジーの発達により、人間に求められる力は単純な暗記や計算といった能力ではなくなってきました。そして、学力などの認知能力で評価される社会ではなくなりつつあります。学力以外の部分である他者との円滑な関わり、自分自身・世の中の課題を適切に解決していくことが人間としての能力にますます求められていきます。世の中は情報が増え、複雑さが増しています。この世の中を生き抜くためには、学力以外の非認知能力の向上が必須になります。その意味で社会は非認知能力が高い人材を欲しています。学生のみなさんはいずれ社会人になります。その社会人で求められる、評価される力こそ非認知能力であり、学生時代から身につけておくことが社会人への重要な準備です。

もちろん勉強ができることに越したことはありません。ノンコグナビは決して勉強ができなくても良いと言っている訳ではありません。

勉強ができるようになるためにも非認知能力の向上が必要であるというのがノンコグナビの考え方です。

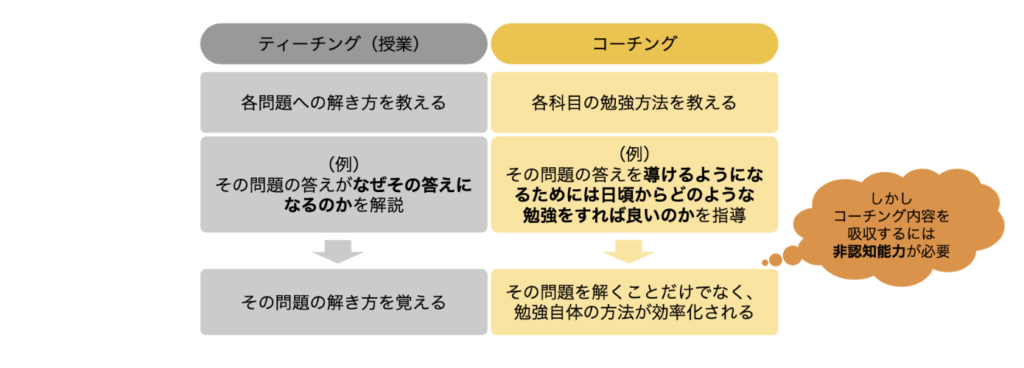

近年、大学受験対策塾を中心にコーチングスタイルの学習塾が増えてきています。この流れは従来のティーチングスタイル(授業をする)と対になる考え方で、科目の内容・解き方をひとつずつ授業で進めるより、勉強方法をコーチングにより指導した方が効率的に学力が伸びるという考え方が主流になってきていることを表しています。つまり、学力向上は人に問題の解き方をひとつずつを教わるのではなく、科目ごとの勉強方法にアドバイスをもらい、その方法に沿って勉強の計画を立て、勉強における自分の課題を個人で解決していく方が、集団授業で大勢の1人として講義を聴いて勉強するより効率よく学力が向上します。この考え方は理にかなっており、授業を聴いているときではなく、テスト前に問題を解いているときや教科書を読んでいる時の方が学力の向上に繋がったと感じる人も多いはずです。しかし、このコーチングスタイルの学力向上法も非認知能力が不足していれば上手くいきません。勉強方法へアドバイスをもらった後の勉強の計画立てや自身の勉強における課題を見つけ、解決策を考えるにはまさに非認知能力が必要です。ノンコグナビでは計画性や課題発見、解決策選択のカリキュラムもあります。学力向上においても結局は非認知能力が必要なのです。

それぐらい非認知能力は全ての根幹となる能力と言えます。

もう少し具体的なお話を「保護者の方々へ」のページでしております。ぜひ、ご覧になってください。