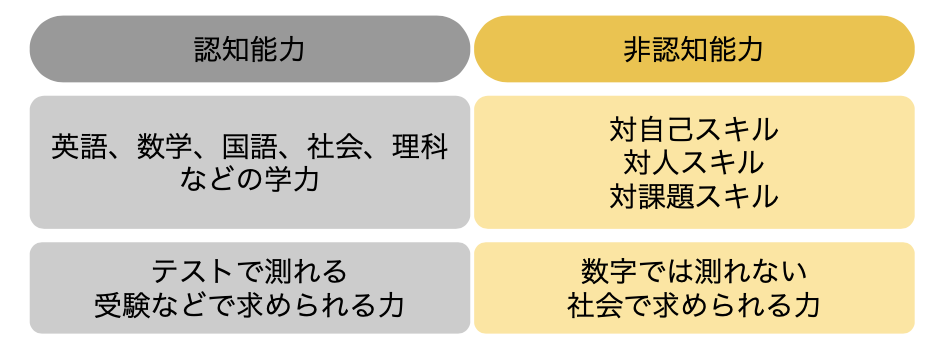

非認知能力とは・・・知能検査や学力検査では測定できない能力のこと

非認知能力とは知能検査や学力検査では測定できない能力を指します。つまり、学校のテストや受験で求められる力以外の全ての能力を非認知能力と呼びます。

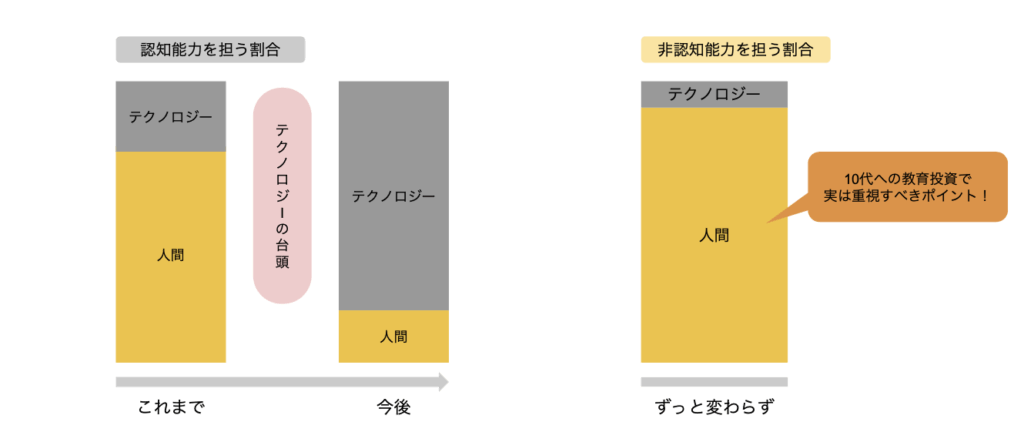

非認知能力には大きく3つあり、①自分に向き合う力「対自己スキル」、②他者と関わる力「対人スキル」、③自身・社会の課題を適切に解決できるようになる力「対課題スキル」があります。これらの能力はAlなどのテクノロジーが発達し、人間の能力として単純な暗記や計算が求められなくなってきている、現在の受験勉強に求められる力と社会を生き抜いていく力に乖離ができている社会で一番求められる能力です。

学力以外の能力開発における教育でよく耳にする、注目されるのは「幼児教育」や「初等教育」などと呼ばれる「基礎教育」の分野です。もちろん幼い頃の物事の吸収力は高く、大切な教育の一部です。しかし、先ほどあげた3つの非認知能力を、小学生までの年代で理解するのはかなり難しいでしょう。実際に学力以外の基礎的な能力の発達が一番大きいのは「10代である」という研究結果も発表されています。

10代(中学生・高校生)のうちに学力以外の力「非認知能力」を磨いておくことが、今後の社会を生き抜いていく中で必要不可欠です。

弊塾がどのように非認知能力を伸ばすのかについて「ノンコクナビとは」で説明しております。

一度確認してみてください。